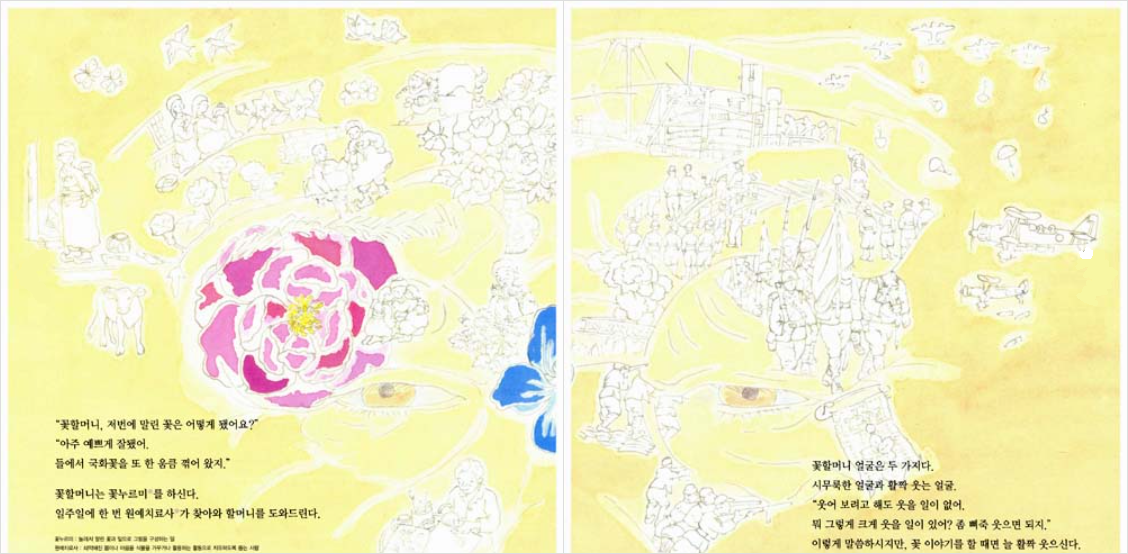

『꽃할머니』

권윤덕 글, 그림|사계절|2010년|48쪽

“지금 세상에는 그런 일 없어야지. 나 같은 사람 다시는 없어야지. 내 잘못도 아닌데 일생을 다 잃어버리고…….” 심달연 할머니의 말씀이에요. 할머니는 1940년 무렵 열세 살 나이로 일본군에게 끌려가 몸과 마음이 다 망가진 채 고국으로 돌아오게 됩니다. 그로부터 50여년이 흘러서야, 열세 살에 일본군 위안부로 끌려가 고생한 이야기를 증언합니다. ‘나 같은 사람이 다시는 없어야지.’라는 말에 담긴 마음은 다시는 전쟁이 일어나지 않기를 바라는 마음, 사람이 사람에게 잔인하고 못된 짓 하지 않는 세상을 바라는 마음, 누구나 평화롭고 자유롭게 살 수 있기를 바라는 마음이겠지요. 꽃 할머니의 마음을 만나보세요.